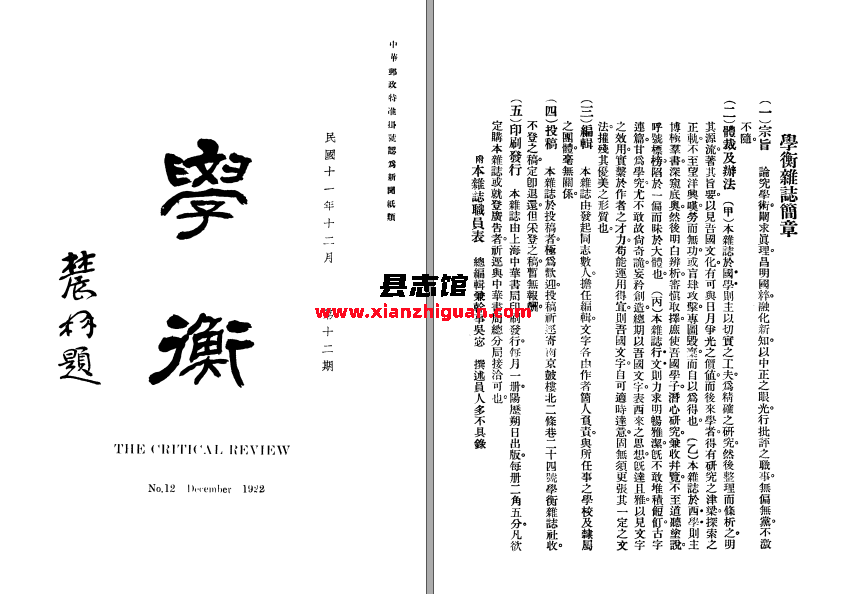

名称:民国期刊:学衡 79期

格式:PDF

文件:734M

服务:56元

学术性杂志(月刊)。英文译名为Critical Review。1922年在南京创刊。标榜“论究学术,阐明真理,昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职事”为其办刊宗旨。致力于翻译或介绍西方古代重要学术文艺及近世学者论学论文之作,以反对五四新文化、发扬中国文化为已任。该刊分设辩言、通论、述学、文苑、杂缀、书评等栏目。

《学衡》的组织由散在各地的学者组成,公开表明文字由各作者个人负责,与所任事的学校及隶属的团体无关。创办人是南京东南大学的梅光迪、吴宓、胡先骕等教授。经常为该刊撰稿的有刘伯明、柳贻徵、王国维、景昌极、缪凤林、汤用彤、张荫麟、孙德谦、郭秉龢等二十余人,均为当时著名学者。其中多数人受过西式教育,有三分之一留学美国和法国。梅光迪、吴宓都曾在美国哈佛大学研究院攻读西洋文学。受业于美国人文主义的倡导者白璧德。因之,他们评判文学的标准受到人文主义思想的影响。

《学衡》创刊号于1922年1月出版。刊首刊登孔子和亚里士多德画像,反映了《学衡》的宗旨。这一期发表了梅光迪的《评提倡新文化者》一文,全面抨击新文化运动的提倡者,舆论界为之哗然。新文化运动的倡导者立即发表文章予以反驳。双方在对待中国传统文化、对待五四新文化等问题上展开了激烈论争。在当时《学衡》被认为是“复古派杂志”、“国粹派杂志”。梅光迪等人则被称为“学衡派”。《学衡》杂志于1933年7月停刊。共出七十九期。

一九二二年一月,《学衡》杂志在上海中华书局出版。这是南京东南大学一些教授办的刊物。主编是英语系教授吴宓,“学衡杂志社”那块白底黑字的招牌,就是挂在他寓所的门前。重要同人有英文系主任梅光迪和生物系主任胡先骕等人。刊物的宗旨,据《学衡杂志简章》宣称,是“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知。以中正之眼光,行批评之职事。”《简章》还声称:“本杂志于国学则立以切实之工夫,为精确之研究,然后整理而条析之,明其源流,着其旨要,以见吾国文化,有可与日月争光之价值。”可见这是一本以极鲜明的态度反对新文化运动的刊物。

吴宓梅光迪他们,早在美国留学的时候,就对《新青年》杂志所倡导的新文化运动持反对态度了。《吴宓自编年谱》一九一八年记下了这事:

有清华公费生梅光迪君(字觐庄,改字迪生,安徽省宣城县人)者,一九一一年来美国,先在西北大学毕业,又在哈佛进修(早已得硕士学位),治文学批评,造诣极深。彼原为胡适之同学好友,迨胡适始创立其“新文学”、“白话文”之说,又作“新诗”,梅君即公开步步反对,驳斥胡适无遗。今胡适在国内,与陈独秀联合,提倡并推进所谓“新文化运动”(按:胡适于一九一七年八月回国,其时宓正来美),声势煊赫,不可一世。故梅君正在“招兵买马”,到处搜求人才,联合同志,拟回国对胡适作一全盘之大战。

《吴宓自编年谱》接着记下了这年八月间他和梅光迪两人“屡次作竟日谈”的情形:

梅君慷慨流涕,极言我中国文化之可宝贵,历代圣贤、儒者思想之高深,中国旧礼俗、旧制度之优点,今彼胡适等所言所行之可痛恨。昔伍员自诩“我能覆楚”,申包胥曰:“我必复之”。我辈今者但当勉为中国文化之申包胥而已,云云。宓十分感动,即表示:宓当勉力追随,愿效驰驱,如诸葛武侯之对刘先主“鞠躬尽瘁,死而后已”,云云。(三联书店一九九八年版,第一七七页)

虽说《学衡》是在三年多之后才出刊,但是这时,刊物的保守倾向,以胡适为主要攻击目标,这些在他们两位主角的交谈中已经确定下来了。

他们决定自办一个刊物,来和如火如荼的新文化运动抗衡,一个更直接的导因就是为了批评胡适的《尝试集》。这本新诗集是一九二○年三月初版的。学衡派诸公看着当然觉得极不顺眼。胡先骕即写了长长的一篇书评,可是总找不到发表的地方,全国那么多刊物,就是没有肯发表它的。这也可见那时新文化运动的威势了。这事也促成了《学衡》的创刊。《吴宓自编年谱》中记下了这一掌故:“《学衡》杂志之发起,半因胡先骕此册《评〈尝试集〉》撰成后,历投南北各日报及各文学杂志,无一愿为刊登,亦无一敢为刊登者。此,事实也。”(第二二九页)《学衡》创刊,当然就将这篇编入第一期了。

胡先骕的这篇,引出了周作人的一篇《〈评尝试集〉匡谬》,刊登在二月四日的《晨报副镌》上,署名式芬。它指出了胡先骕文的一些谬妄之处,也批评了《学衡》上面另外的文章。

鲁迅的《估〈学衡〉》,就是看了周作人这篇之后写的。它补充批评了周作人文没有涉及的一些问题。他批评了《国学摭谭》一文。作者马承堃,《吴宓自编年谱》里介绍了他的情况:马承堃,字宗霍,湖南人,王湘绮先生(闿运)晚年之门生,年近三十,未婚,现任暨南大学教授。“其人言大而夸,作文只能述旧闻,讥诋一切人。”(二二七至二二八页)可见吴宓对此人评价不高,从鲁迅文章中所摘引的看,对他也确实只能作这种评价。

鲁迅批评的《记白鹿洞谈虎》和《渔丈人行》,是东南大学附属中学国文教员邵祖平写的。胡先骕很赏识这位作者,指派他充任杂志“杂俎门”的主任编辑。鲁迅揭出了他诗文中闹的笑话。鲁迅不知道的是,主编吴宓也因为他不断把诗文塞进刊物而大感头痛。他在一九二三年九月十五日的日记中说:

盖予视《学衡》,非《学衡》最初社员十一二人之私物,乃天下中国之公器;非一私人组织,乃理想中最完美高尚之杂志。故悉力经营,昼作夜思。于内则慎选材料,精细校雠。于外则物色贤俊,增加社员。无非求其改良上进而已。使不然者,《学衡》中尽登邵君所作一类诗文,则《学衡》不过与上海、北京堕落文人所办之小报等耳。中国今日又何贵多此一杂志?予亦何必牺牲学业时力以从事于此哉?(《吴宓日记》Ⅱ,三联书店一九九八年版,第二五六页)

后来在《吴宓自编年谱》里,他也说起这事。他说,邵祖平,“能作诗,性逼隘而浮躁。胡先骕极崇奖而拥护之。甚至以其所作古文、诗、词,登入《学衡》第一期,为世人之模范,实属谬妄。为评者所讥毁,宜也。”(前引书,第二二八页)这也表明吴宓认为鲁迅在《估〈学衡〉》一文中对邵祖平诗文的“讥毁”是适宜的吧。

鲁迅还批评了《浙江采集植物游记》,它的作者胡先骕可是位科学家。《吴宓自编年谱》里说他“直爽活泼,喜多发言,作文迅速,为对《学衡》杂志最热心而出力最多之人”(第二二八页)。他于自己专精之植物学造诣甚深,成就甚大。文学却非其所长,赏识的是邵祖平的诗文,可见其鉴赏力不高,对于他自己的文字也就不必深求了。

一九四八年三月二十六日,中央研究院评选出首届院士八十一人,胡先骕是植物学方面的院士。一九五五年六月一日中国科学院学部成立,生物学地学学部的八十四名学部委员(即院士)中却没有胡先骕了。这是因为他在自己新出的著作中公开反对了苏联李森科的伪科学。这李森科可是斯大林的红人。在那举国向苏联“一边倒”之时,反对李森科就是个政治问题了。他因此没有当上学部委员,其实比当上了更加光荣,这里显出了他只认科学不认权力的真正科学家的态度。

一九五六年四月二十七日的中共中央政治局扩大会议,讨论毛泽东的《论十大关系》,陆定一的长篇发言中提到了胡先骕批评李森科的事。毛泽东插话问道:“胡先骕的那个文章对不对?”陆定一答:“他批评李森科的观点很好,那是属于学术性质的问题,我们不要去干涉比较好。”毛又插话:“那个人是很顽固的,他是中国生物学界的老祖宗,年纪七八十了。他赞成文言文,反对白话文,这个人现在是学部委员吗?”陆定一答:“不是,没有给。”毛说:“恐怕还是要给,他是中国生物学界的老祖宗。”(见《陆定一传》,中共党史出版社,一九九九年版,第四一五页)

总之,诸公抨击新文化而张皇旧学问,倘不自相矛盾,倒也不失其为一种主张。可惜的是于旧学并无门径,并主张也还不配。倘使字句未通的人也算是国粹的知己,则国粹更要惭愧煞人!“衡”了一顿,仅仅“衡”出了自己的铢两来,于新文化无伤,于国粹也差得远。

周作人的看法要悲观一点,他在四月二十三日的《晨报副镌》上发表《思想界的倾向》一文(署名仲密,收入《谈虎集》)中,把“梅胡诸君的《学衡》”以及章太炎先生的讲学等等事情,说成“这是一个国粹主义勃兴的局面”。胡适不同意这看法,在四月二十七日的《晨报副镌》上发表的《读仲密君〈思想界的倾向〉》一文(署名Q.V)中指出:“现在的情形,并无‘国粹主义勃兴’的事实。仲密君所举的许多例,都只是退潮的一点回波,乐终的一点尾声。”(见《胡适全集》第二十一卷,第二六六页)

不过胡适也似乎太乐观了一点。这《学衡》杂志的生命还颇为顽强。它出刊休刊,月刊双月刊,不定期刊,断断续续,延续到一九三三年才最终停刊,共出七十九期。而这时,《新青年》杂志却早已完成自己的历史使命,停刊了。

已为 0/1853 人服务